Février 2025

Fig.1

Clavecin, Vincent Tibaut, Toulouse, 1679, inv. 0553

Fig.2

Clavecin (barre d'adresse et signature), Vincent Tibaut, Toulouse, 1679, inv. 0553

Fig.3

Cadre de miroir, Noel Hache, Toulouse, 17e siècle, © BLB Antic, Versailles

Fig.4

Clavecin (table d'harmonie et clavier), Vincent Tibaut, Toulouse, 1679, inv. 0553

Fig.5

Clavecin (rosace), Vincent Tibaut, Toulouse, 1679, inv. 0553

Fig.6

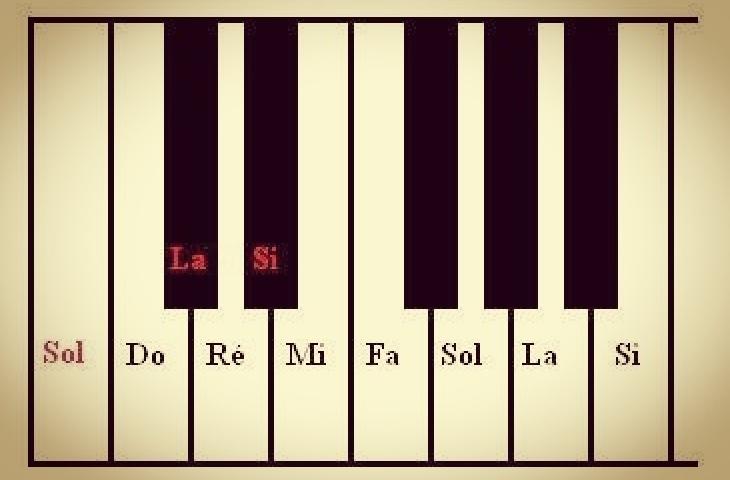

Exemple d'octave courte, Wikipedia

Fig.7

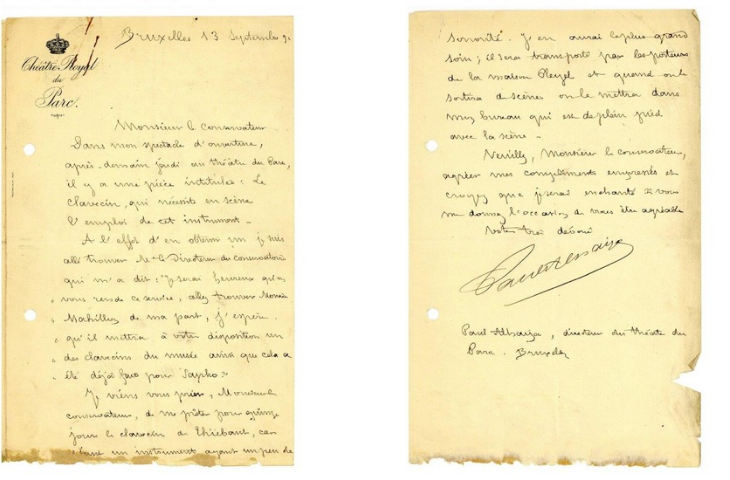

Demande de prêt du clavecin Tibaut, 13 septembre 1897

Parmi les trois clavecins conservés de Vincent Tibaut, celui du MIM (inv. 0553), daté de 1679, est le plus ancien. Les deux autres, de 1681 et 1691, sont conservés en France, respectivement dans la collection privée de Yannick Guillou et au Musée de la Musique de Paris. Celui de Bruxelles fut acquis par le musée en 1879, en même temps qu’une grande partie de la collection d’Auguste Tolbecque.

On doit aux recherches de Florence Gétreau le peu de choses connues sur la vie de Vincent Tibaut. Fils d’un maître charpentier de la région de Nantes, il naît vers 1647. Il s’installe à Toulouse au plus tard en 1673, date à laquelle un document le mentionne comme compagnon menuisier de cette ville. La même année, il épouse Peyronne de Saint-Victor, qui lui donne cinq enfants dont quatre seulement atteindront l’âge adulte. Peyronne elle-même décède en 1685 et Vincent Tibaut se remarie rapidement avec Gabrielle Manianac, âgée de 23 ans. Quatre autres enfants naissent de cette union, dont un disparaît en bas âge. Une vie ponctuée au rythme de la mort donc, comme bien d’autres existences en ce temps-là. Tibaut lui-même décède six ans plus tard, laissant une veuve de 29 ans avec trois jeunes enfants et quatre autres issus du premier mariage. Sans doute dut-elle organiser sa survie, puisqu’elle mit en fermage une propriété dont les revenus l’aideraient à entretenir sa nombreuse progéniture.

Il est curieux de noter qu’aucun des actes faisant référence à Tibaut ne le mentionne comme facteur de clavecin, mais seulement comme menuisier puis ébéniste. Par ailleurs le milieu qu’il semble fréquenter est plus lié au monde des artisans et des gens de robe qu’aux musiciens ou facteurs d’instruments. La facture du clavecin était-elle pour lui un « à côté », insuffisant pour subvenir à ses besoins ? Il est vrai que pour les provinces françaises, une corporation spécifique aux facteurs d’instruments ne sera créée par Louis XIV qu’en 1679. Mais cela n’explique pas entièrement l’absence de mention de ce métier.

Un autre point surprenant est le fait que sur les actes notariés, Vincent Tibaut n’est pas capable d’écrire son nom, alors que ses trois clavecins présentent sur la barre d’adresse une magnifique signature en marqueterie. La qualité de cette marqueterie est d’ailleurs ce qui distingue l’instrument du MIM de ses deux frères. Eclisses et couvercle sont en noyer plaqué d’essences de bois diverses formant fleurs, feuilles et oiseaux. Le couvercle arbore également de magnifiques armoiries encore non identifiées mais non moins témoins d’un commanditaire de haut rang. En outre, la lettre « M » végétalisée apparaît tout autour de l’instrument, sous le clavier et la caisse. Ce type de décor végétal à motifs clairs sur fond sombre est caractéristique des meubles toulousains de cette époque, comme en témoignent des encadrements de miroir produits dans cette ville. Les comparer avec le décor du clavecin du MIM met en valeur l’habileté de Vincent Tibaut comme ébéniste. Ses ombrages notamment, délicats à réaliser, donnent aux végétaux un relief et une vie intenses.

La facture des trois clavecins de Tibaut présente de nombreuses similitudes et témoigne d’influences diverses, mais est pour l’essentiel proche de l’école lyonnaise par ses nombreuses similitudes avec la facture italienne. Par exemple la barre d’adresse qui n’est pas alignée sur le haut de la caisse mais légèrement en contrebas, les éclisses de faible épaisseur ou encore le fait que celles-ci soient montées autour du fond et non dessus, la charpente de caisse, …

Les claviers de l’instrument comportent quatre octaves et une quarte de sol/si à do (52 notes), dont une octave courte dans les basses. Une octave courte consiste en la suppression, dans la partie grave du clavier, de certaines notes altérées. Les feintes les plus graves (touches noires de notre piano : do# et mib) se voient attribuer une autre note (la et si). Mais ici, l’octave courte est produite par des feintes brisées, c’est-à-dire que la touche est divisée en deux, une partie donne l’octave courte, l’autre les notes traditionnelles. Ceci témoigne de l’intérêt particulier de Tibaut pour le jeu des notes les plus graves. Or dans la musique française pour clavecin publiée à l’époque, les notes graves, celles de l’octave courte en particulier, sont très peu sollicitées. On pourrait donc en conclure que cet intérêt de Tibaut pour l’octave courte se réfère plus à la pratique de la musique non écrite et à l’improvisation, très pratiquée à l’époque, qu’à la musique écrite, qui ne témoigne pas de cet usage.

À l’origine, les deux claviers étaient accouplés en tirant ou repoussant le clavier inférieur, dont les deux joues (pièces latérales surmontées d’un lion) sont travaillées pour pouvoir être facilement manipulées.

Depuis son entrée au Musée instrumental, comme on le dénommait à l’époque, l’instrument fut joué plusieurs fois, ce qui implique qu’il subit au fil du temps des transformations dans sa structure d’origine afin de rester utilisable. Liszt notamment se mit à son clavier lors de sa visite de 1881 à Bruxelles. Il fut également prêté pour des représentations à l’extérieur du musée, entre autre au Théâtre royal du Parc pour une pièce de théâtre intitulée « Le clavecin », puis pour « Sapho », interprétée alors par l’actrice française Gabrielle Réjane, en 1897. Il est amusant de noter la rapidité des délais de livraison de l’instrument. Le directeur du théâtre envoie la demande de prêt à Victor-Charles Mahillon, alors directeur du Musée des instruments de musique, deux jours avant la représentation seulement ! L’instrument, transporté par les bons soins du théâtre, sera conservé pour la durée des représentations, bien en sécurité dans le bureau personnel du directeur, de plain-pied avec la scène. Ce genre de prêt ne pourrait plus avoir lieu de nos jours, tant le danger est grand de déplacer un patrimoine aussi ancien et exceptionnel.

Texte : Stéphane Colin

Bibliographie

- GETREAU, Fl., « Vincent Tibaut de Toulouse, ébéniste et facteur de clavecins. I. Données biographiques », dans Musique, images, Instruments. Revue française d’organologie et d’iconographie musicale, n°2, 1996, pp.197-202

- ANSELM, A., « Vincent Tibaut de Toulouse, ébéniste et facteur de clavecins. II. Bref regard sur trois clavecins de Vincent Tibaut », dans Musique, images, Instruments. Revue française d’organologie et d’iconographie musicale, n°2, 1996, pp.203-209.

- HUBBARD, F., « Le clavecin. Trois siècles de facture », Paris, Laget, Librairie des Arts et Métiers, 1981, pp.73-75.

- https://www.academia.edu/16623092/Clavecins_anciens_et_fac_simil%C3%A9s_l_exemple_des_instruments_de_Tibaut_de_Toulouse