Acquisition d'une kemângeh roumy

Lorsqu’en 1878, Victor Mahillon (1841-1924), récemment nommé comme premier conservateur du Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles, inventorie les quelque 300 instruments qui constituent à cette époque la collection du nouveau musée, il décrit cet instrument comme une viole d’amour allemande[1]. D’un point de vue strictement formel et pratique, cette décision n’a rien d’illogique. La morphologie de l’instrument est celle d’une viole d’amour, un cordophone à archet équipé de cordes sympathiques, qui connut un certain succès au XVIIIe siècle, notamment dans les pays germanophones et en...

Lorsqu’en 1878, Victor Mahillon (1841-1924), récemment nommé comme premier conservateur du Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles, inventorie les quelque 300 instruments qui constituent à cette époque la collection du nouveau musée, il décrit cet instrument comme une viole d’amour allemande[1]. D’un point de vue strictement formel et pratique, cette décision n’a rien d’illogique. La morphologie de l’instrument est celle d’une viole d’amour, un cordophone à archet équipé de cordes sympathiques, qui connut un certain succès au XVIIIe siècle, notamment dans les pays germanophones et en Italie.

Cependant, on sait à présent que l’instrument inv. n° 0225 fut acquis en Égypte. En 1839, à la demande du musicographe François-Joseph Fétis (1784-1871), directeur du Conservatoire de Bruxelles et maître de chapelle de Léopold Ier, le gouvernement belge acquit une collection de seize instruments arabes auprès d’Étienne Zizinia (ou Stephanos Tsitsinias, 1794-1868), un riche armateur grec, naturalisé français, tout juste nommé consul de Belgique à Alexandrie[2]. Port majeur de l’empire ottoman reliant le Maghreb au Levant et à l’Europe du Sud – le seul capable d’accueillir des navires de grande taille en Méditerranée[3] – Alexandrie était alors un creuset cosmopolite où se croisaient des populations d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de la Méditerranée, réunissant des Turcs, des Maghrébins, des Grecs, des Syriens, des Albanais et des Juifs.

[1] Victor-Charles Mahillon, Catalogue descriptif & analytique du Musée instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, vol. 1 (Gand, Ad. Hoste, 1893), p. 322.

[2] François-Joseph Fétis, Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours (Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1869), vol. 2, p. 37n.

[3] Michael J. Reimer, « Ottoman Alexandria : The Paradox of Decline and the Reconfiguration of Power in Eighteenth-Century Arab Provinces », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 37/2 (1994), p. 107, 114.

Eurocentrisme

Il n’est pas anodin d’observer que Fétis entreprit d’acquérir des instruments égyptiens au moment précis où, contraint à la neutralité par le traité de Londres en avril 1839, le jeune royaume belge s’impliquait dans la « question d’Orient » et les complexes jeux de pouvoir entre France, Angleterre, Empire ottoman et Vice-royauté égyptienne. Alors que le conflit entre l’Égypte du khédive Méhémet Ali et son suzerain théorique, le sultan Mahmoud II, connaissait un nouvel épisode avec la seconde guerre égypto-ottomane (1839-1840), alors que France et Angleterre profitaient du conflit pour affirmer...

Il n’est pas anodin d’observer que Fétis entreprit d’acquérir des instruments égyptiens au moment précis où, contraint à la neutralité par le traité de Londres en avril 1839, le jeune royaume belge s’impliquait dans la « question d’Orient » et les complexes jeux de pouvoir entre France, Angleterre, Empire ottoman et Vice-royauté égyptienne. Alors que le conflit entre l’Égypte du khédive Méhémet Ali et son suzerain théorique, le sultan Mahmoud II, connaissait un nouvel épisode avec la seconde guerre égypto-ottomane (1839-1840), alors que France et Angleterre profitaient du conflit pour affirmer leurs influences respectives sur chacune des parties, la Belgique préparait ses projets coloniaux (notamment en Crète puis en Abyssinie) et commerciaux en visant simultanément la Sublime Porte à Istanbul et la Vice-royauté à Alexandrie. En résultait entre autres la mise en place d’agents consulaires à Alexandrie, notamment avec la nomination officieuse d’Édouard Blondeel van Cuelebroeck en 1837, puis celle, plus officielle, d’Étienne Zizinia en novembre 1839. Or, ce dernier, installé de longue date en Égypte, parlant le turc et entretenant des relations suivies avec Méhémet Ali, témoignait d’une connaissance des traditions locales dont le précédent ne pouvait se prévaloir[1]. Aussi, pouvait-il être perçu comme un intermédiaire pertinent pour la collecte d’exemplaires représentatifs de l’instrumentarium égyptien.

Collectionneur passionné « d’instruments de musique de diverses nations et de tous les époques »[2], Fétis estimait que la collection d’instruments de musique égyptiens constituée par Zizinia, « conformément à la note qu[’il] avai[t] fournie », était « la plus complète […] de cette espèce qui ait été réunie en Europe »[3]. Au-delà du prestige, son ambition était d’étudier l’évolution de la musique, de son langage et de ses instruments dans une perspective suffisamment large pour mettre en lumière sa perception téléologique des traditions musicales. En 1831, il écrivait :

il ne suffit plus de faire l’histoire de chaque partie ou de chaque époque de la musique, et de mettre ces morceaux à la suite l’un de l’autre, comme on l’a fait jusqu’ici. Tant de découvertes récentes […] démontrent que tout se tient entre la musique des anciens, des peuples de l’Asie, des anciennes peuplades du nord de l’Europe et de l’état moderne. Le devoir de l’historien sera de rendre sensible la chaîne qui lie toutes ces choses[4].

Inspiré par une foi inébranlable dans le progrès, il concevait les instruments extra-européens comme les témoins d’étapes antérieures d’une évolution qui aurait trouvé son apogée dans la qualité (supposée) inégalée des instruments européens. Il écrivait en 1869 :

chez les peuples de toutes les races et de tous les temps, la musique n’est primitivement que la satisfaction d’un besoin instinctif, sentimental ou traditionnel ; elle ne devient art qu’autant que le système de ses éléments est complet, et […] cette condition n’étant réalisée que dans la musique des Européens modernes, celle-ci seule doit être considérée comme art : elle est le but final de mon livre[5].

Témoignant d’un clair sentiment de supériorité, ses perceptions et ses opinions sur la musique extra-européenne étaient donc typiques de leur temps : euro- et sociocentriques.

[1] Voir Jan Anckaers, Small Power Diplomacy and Commerce, Center for Ottoman Diplomacy History, Isis, 2013, passim.

[2] Fétis, Histoire, vol. 2, p. 37.

[3] Fétis, Histoire, vol. 2, p. 37n.

[4] Fétis, ‘Sur la nécessité d’écrire l’histoire de la musique sur un meilleur plan qu’on ne l’a fait jusqu’ici,’ Revue musicale, June 4, 1831, p. 140.

[5] Fétis, Histoire, vol. 1, p. 5.

Kemângeh roumy et viole d’amour

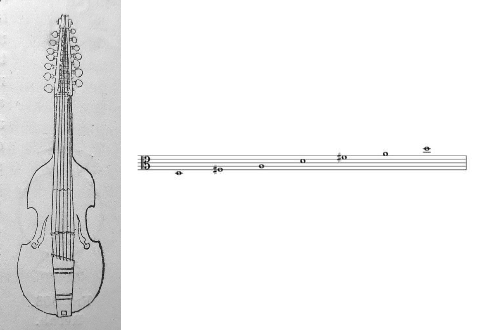

Parmi les seize instruments que Zizinia collecta pour Fétis à Alexandrie – luths, flûtes, hautbois, tambours, lyres, cithares et vièles – se trouvait cette « kemângeh roumy »[1]. Comme on l’a vu, cet instrument présente toutes les caractéristiques de la facture européenne de la viole d’amour : il possède sept cordes mélodiques et sept cordes sympathiques (c’est-à-dire, qui vibrent par sympathie, sans être touchées par le musicien). Ces dernières passent sous la touche, qui est dépourvue de frettes. Le système de fixation des cordes mélodiques et sympathiques est très similaire à celui de la...

Parmi les seize instruments que Zizinia collecta pour Fétis à Alexandrie – luths, flûtes, hautbois, tambours, lyres, cithares et vièles – se trouvait cette « kemângeh roumy »[1]. Comme on l’a vu, cet instrument présente toutes les caractéristiques de la facture européenne de la viole d’amour : il possède sept cordes mélodiques et sept cordes sympathiques (c’est-à-dire, qui vibrent par sympathie, sans être touchées par le musicien). Ces dernières passent sous la touche, qui est dépourvue de frettes. Le système de fixation des cordes mélodiques et sympathiques est très similaire à celui de la viole d’amour européenne. Les ouïes ont la forme de flammes, une caractéristique courante sur la viole d’amour. Le vernis noir qui recouvre l’instrument est une particularité récurrente des instruments à archet construits en Autriche durant la seconde moitié du XVIIIe siècle[2].

[1] Voir également le catalogue manuscrit de la collection de Fétis, daté de 1872 et établi après sa mort par son fils Édouard (archives du MIM) : « n° 7. viole d’amour noire ».

[2] Michel Lorge, ‘Her dark materials’, The Strad, March 2022, p. 70-71.

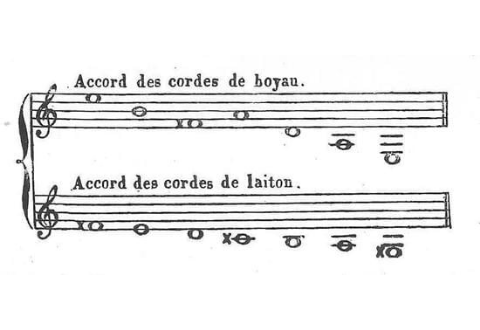

Accordage

Selon Fétis, une particularité qui distingue la kemângeh roumy de la viole d’amour européenne est son accord. Ce dernier est inversé par rapport à celui des instruments à archet occidentaux, sur lesquels les cordes les plus graves sont du côté gauche et les plus aiguës du côté droit. Fétis associe cette caractéristique à la forme du cordier, qui est plus long à gauche qu’à droite[1]. Sur les violes d’amour européennes, le cordier est soit symétrique, soit plus long du côté droit.

[1] Fétis, Histoire, vol. 2, p. 141.

Structure interne

La structure interne de l’instrument suggère néanmoins que ce dernier fut conçu pour un accord à l’européenne, avec les cordes graves à gauche. En effet, la barre d’harmonie, réservée dans le bois de la table, est située sous le pied gauche du chevalet plutôt que sous le pied droit. L’impression générale qui se dégage d’un examen interne est que la kemângeh roumy est due à un Européen ou à un luthier formé aux techniques européennes. Par exemple, les ouïes sont chanfreinées de l’intérieur, une caractéristique typique de la lutherie baroque européenne. La présence de contre-filets et de blocs...

La structure interne de l’instrument suggère néanmoins que ce dernier fut conçu pour un accord à l’européenne, avec les cordes graves à gauche. En effet, la barre d’harmonie, réservée dans le bois de la table, est située sous le pied gauche du chevalet plutôt que sous le pied droit. L’impression générale qui se dégage d’un examen interne est que la kemângeh roumy est due à un Européen ou à un luthier formé aux techniques européennes. Par exemple, les ouïes sont chanfreinées de l’intérieur, une caractéristique typique de la lutherie baroque européenne. La présence de contre-filets et de blocs dans les coins suggère que l’instrument fut construit sur un moule, comme les violons crémonais. Pour ces raisons, la kemângeh roumy ne cadre pas bien dans la collection « arabe » de Zizinia et l’on peut se demander pourquoi Fétis l’ajouta dans la liste des instruments qu’il souhaitait acquérir.

Fétis et Villoteau

Il est à noter que quarante ans avant Fétis, Guillaume André Villoteau (1759-1839), l’un des savants qui avait participé à la campagne d’Égypte de Napoléon (1799-1801), avait représenté une kemângeh roumy similaire dans sa contribution relative aux instruments de musique, publiée dans la célèbre Description de l’Égypte sur une planche intitulée : « Instruments orientaux connus en Égypte ».

Le compte rendu de Villoteau sur la kemângeh roumy indique que « [c]ette viole ressemble beaucoup à l’instrument qu’on connoissoit, il n’y a pas très-long-temps, en France et en Italie, sous le nom de...

Il est à noter que quarante ans avant Fétis, Guillaume André Villoteau (1759-1839), l’un des savants qui avait participé à la campagne d’Égypte de Napoléon (1799-1801), avait représenté une kemângeh roumy similaire dans sa contribution relative aux instruments de musique, publiée dans la célèbre Description de l’Égypte sur une planche intitulée : « Instruments orientaux connus en Égypte ».

Le compte rendu de Villoteau sur la kemângeh roumy indique que « [c]ette viole ressemble beaucoup à l’instrument qu’on connoissoit, il n’y a pas très-long-temps, en France et en Italie, sous le nom de viole d’amour »[1]. Selon Villoteau, kemângeh signifie littéralement « lieu de l’archet » (« kemân » = « arc ou archet », et « kâh », c’est-à-dire « geh » = « lieu »), autrement dit « instrument à archet ». « Roumy », dit-il, correspond à « grec »[2]. En d’autres termes, la kemângeh roumy est une « viole grecque ». En Égypte, Villoteau vit des kemângehs roumys de différentes tailles. Celle qu’il représente est assez petite, avec six cordes « mobiles » (mélodiques) et six cordes « stables » (sympathiques)[3].

Fétis connaissait bien les travaux de Villoteau qui lui en avait fait part à l’occasion d’un échange épistolaire en 1825, et dont il avait fait un compte-rendu détaillé quelques années plus tard[4]. Il espérait sans doute rassembler une collection égyptienne similaire à la sienne, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ajouta une kemângeh roumy à la liste envoyée à Zizinia. Conformément à la description de Villoteau, Fétis qualifie la kemângeh roumy de « viole grecque »[5]. Il décrit la kemângeh roumy à douze cordes de Villoteau, mais ajoute : « Il y a une autre kemângeh roumy, beaucoup plus grande, dont la longueur totale est de 75 centimètres, et qui a quatorze cordes […] Elle se trouve dans ma collection »[6]. Curieusement, dans son Histoire générale de la musique, Fétis ne montre pas sa propre kemângeh roumy (qui intégrera par la suite les collections du MIM), mais l’instrument représenté par Villoteau.

[1] Villoteau, « Description historique, technique et littéraire des instrumens de musique des Orientaux », in Edme François Jomard (ed.), Description de l’Egypte […] État moderne, vol. 1 (Paris, Imprimerie impériale, 1809), p. 882.

[2] Villoteau, « Description », p. 881.

[3] Villoteau, « Description », p. 882.

[4] François-Joseph Fétis, Correspondance, éd. Robert Wangermée (Sprimont, Mardaga, 2006, p. 38-41) et Revue musicale, 1/1 (1827), n° 15-16, p. 370-381, p. 389-402; 1/2 (1828), n° 25, p. 1-9.

[5] Fétis, Histoire, vol. 2, p. 134.

[6] Fétis, Histoire, vol. 2, p. 140, 140n.

Migration

Les témoignages de Villoteau et de Fétis sont une invitation à nous demander si la viole d’amour européenne était utilisée par les musiciens locaux dans l’Égypte de la fin du XVIIIe siècle. Comme indiqué ci-dessus, la kemângeh roumy semble n’être rien d’autre qu’une viole d’amour européenne réaccordée. Or, on sait que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la viole d’amour faisait partie des biens commercialisés entre l’Europe et l’Empire ottoman – dont l’Égypte faisait bien sûr partie malgré les volontés d’autonomie mameloukes. Les premiers témoignages de violes d’amour jouées à Istanbul...

Les témoignages de Villoteau et de Fétis sont une invitation à nous demander si la viole d’amour européenne était utilisée par les musiciens locaux dans l’Égypte de la fin du XVIIIe siècle. Comme indiqué ci-dessus, la kemângeh roumy semble n’être rien d’autre qu’une viole d’amour européenne réaccordée. Or, on sait que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la viole d’amour faisait partie des biens commercialisés entre l’Europe et l’Empire ottoman – dont l’Égypte faisait bien sûr partie malgré les volontés d’autonomie mameloukes. Les premiers témoignages de violes d’amour jouées à Istanbul apparaissent dans les années 1760. Dans son Mémoire sur les Turcs et les Tartares, le baron de Tott (1733-1793), un diplomate franco-slovaque qui vécut à Istanbul dans les années 1760 et 1770, décrit un concert donné par un orchestre de chambre turc. Cet orchestre, dit-il, est installé « au fond d’un appartement où les musiciens ac[c]roupis sur leurs talons, jouent sans musique écrite, des airs mélodieux ou vifs, mais toujours à l’unisson ». Outre un violon à trois cordes, une flûte de derviche (un ney), un tanbur (luth à long manche), des chalumeaux ou une flûte de Pan et un tambour de basque, l’orchestre comprend « la viole d’amour, que [les musiciens turcs] ont adopté[e] »[1]. Dans sa Letteratura turchesca de 1787, le philosophe italien Giambattista Toderini (1728-1799) évoque également les instruments utilisés par les Turcs. Parmi les « Musici Stromenti da camera » figure la « Sinè keman, viola d’amore »[2]. La sine keman (« viole de poitrine »[3]) est devenue l’un des instruments préférés de la cour impériale d’ Istanbul, où il supplanta la kemançe, une vièle à pointe d’origine perse[4].

Le Horniman Museum de Londres possède une viole d’amour recouverte d’un vernis brun foncé, similaire à celui de la kemângeh roumy du MIM. Elle est pourvue de six cordes mélodiques et de trois cordes sympathiques (fig. 7). Cet instrument est manifestement d’inspiration française, puisqu’il porte une étiquette libellée « Fab.e Chateaureynaud Constantinople »[5]. Chateau-Reynaud semble avoir travaillé comme luthier à Constantinople à partir des années 1830[6].

[1] Baron Ferenc de Tott, Mémoires […] sur les Turcs et les Tartares (Amsterdam, s.n., 1784), p. 112.

[2] Giambattista Toderini, Letteratura turchesca (Venise, Giacomo Storti, 1787), p. 236.

[3] Voir Tureng. The Multilingual Dictionary, s.v. « sine » : « chest », « breast » (https://tureng.com/en/turkish-english/sine)https://tureng.com/en/turkish-english/sine.

[4] See Martin Greve, Makamsiz: Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey (Würzburg, Ergon Verlag, 2017), p. 175.

[5] Jonathan Hill, ‘Viola d’amore made in Contantinople / Istanbul, 19th century’ (https://www.jonathanhill-luthier.com/viola-damore-made-in-istanbul).

[6] Coup d’œil général sur l’exposition nationale à Constantinople. Extraits du Journal de Constantinople (octobre 1, 1863), p. 119-120.

Une autre trace du même type d’instrument est due au musicien et musicographe turc Rauf Yekta Bey (1871-1935), qui écrit au début des années 1920 au sujet de la sine keman :

C’est l’instrument le plus prisé par les amateurs de la musique classique parmi les Turcs. […] La musique de chambre des Turcs étant très douce, le timbre étrangement poétique et mélancolique de la viole d’amour lui convient mieux […] et son charme particulier est mieux savouré dans le cadre luxueux et mystérieux des salons orientaux[1].

Il indique qu’il possède une sine keman dont l’étiquette est libellée « Mathias...

Une autre trace du même type d’instrument est due au musicien et musicographe turc Rauf Yekta Bey (1871-1935), qui écrit au début des années 1920 au sujet de la sine keman :

C’est l’instrument le plus prisé par les amateurs de la musique classique parmi les Turcs. […] La musique de chambre des Turcs étant très douce, le timbre étrangement poétique et mélancolique de la viole d’amour lui convient mieux […] et son charme particulier est mieux savouré dans le cadre luxueux et mystérieux des salons orientaux[1].

Il indique qu’il possède une sine keman dont l’étiquette est libellée « Mathias Thir fecit / Viennae, Anno 1795 »[2]. Il renseigne aussi l’accord de l’instrument et en fournit une illustration. Contrairement à l’accord donné par Fétis, celui-ci est conforme à la pratique européenne. Le cordier, par contre, est inversé, comme celui de la kemângeh roumy du MIM[3]. Yekta formule l’hypothèse selon laquelle la viole d’amour serait arrivée à Istanbul depuis l’Autriche-Hongrie via la Valachie et la Serbie, les plus anciennes étant toutes fabriquées à Vienne[4]. D’autres auteurs estiment néanmoins que la viole d’amour trouva sa voie vers la musique turque principalement grâce aux liaisons entre Venise et Istanbul[5].

La sine keman était un instrument aristocratique également apprécié en dehors de la capitale ottomane. François Charles Hugues Laurent Pouqueville (1770-1838), une diplomate français, explorateur et membre de la Commission des sciences et des arts de Napoléon en Égypte, voyagea beaucoup dans la Grèce ottomane entre 1798 et 1801. À la cour de Tripoli, dans le Péloponnèse, Pouqueville assista à un concert où l’on joua de la musique sur la sine kenam, qui, dit-il, « est, à proprement parler, la viole d’amour ; on les tire d’Italie » . En Égypte, la viole d’amour était appelée viole roumie ou viole grecque, en référence à son origine étrangère, non musulmane ou byzantine.

[1] Raouf Yekta Bey, « La musique turque », in Lionel de la Laurencie et Albert Lavignac (éd.), Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire. Première partie. Histoire de la musique, vol. 5 (Paris, Delagrave, 1922), p. 3014.

[2] Yekta Bey, « La musique turque », p. 3014.

[3] Comme la cheville inférieure est placée du côté gauche du cheviller, comme sur les instruments à cordes européens, la gravure n’a sans doute pas été inversée.

[4] Zie Yekta Bey, ‘La musique turque’, 3014.

[5] Greve, Makamsiz, p. 23.

La kemângeh roumy au MIM

Lorsque Villoteau découvrit une kemângeh roumy au Caire à la fin des années 1790, il la décrivit et l’illustra dans son compte rendu, mais considéra qu’elle n’était pas assez intéressante pour la ramener en France. En dehors de l’illustration de Villoteau et de l’instrument de Fétis, on ne connaît pas d’autre kemângeh roumy égyptienne en forme de viole d’amour. Par conséquent, celle de Fétis pourrait bien constituer le premier (et le seul ?) exemplaire rapporté en Europe. Il est possible qu’elle ait été construite en Autriche et qu’elle ait voyagé de Vienne à Alexandrie puis à Bruxelles.

Ap...

Lorsque Villoteau découvrit une kemângeh roumy au Caire à la fin des années 1790, il la décrivit et l’illustra dans son compte rendu, mais considéra qu’elle n’était pas assez intéressante pour la ramener en France. En dehors de l’illustration de Villoteau et de l’instrument de Fétis, on ne connaît pas d’autre kemângeh roumy égyptienne en forme de viole d’amour. Par conséquent, celle de Fétis pourrait bien constituer le premier (et le seul ?) exemplaire rapporté en Europe. Il est possible qu’elle ait été construite en Autriche et qu’elle ait voyagé de Vienne à Alexandrie puis à Bruxelles.

Après la mort de Fétis en 1871, ses fils Édouard et Adolphe vendirent ses instruments de musique à l’État belge. En 1873, ils furent déposés à la bibliothèque du Conservatoire royal de musique. En 1877, la collection, y compris la kemângeh roumy, intégra le nouveau Musée instrumental du Conservatoire.